この記事のポイント

プレゼン資料をAIで作るとはどういうことか

AIを活用した作成プロセス(構成、原稿、スライドデザイン)のステップ

ChatGPT、Claude、CanvaなどのAIツールをどう連携させるか

実際に試せるプロンプト例と注意点

Microsoft AIパートナー、LinkX Japan代表。東京工業大学大学院で技術経営修士取得、研究領域:自然言語処理、金融工学。NHK放送技術研究所でAI、ブロックチェーン研究に従事。学会発表、国際ジャーナル投稿、経営情報学会全国研究発表大会にて優秀賞受賞。シンガポールでのIT、Web3事業の創業と経営を経て、LinkX Japan株式会社を創業。

近年、AIを活用したドキュメント生成の精度が急速に向上し、プレゼン資料の作成もAIで効率化できる時代になりました。

これまでは、企画・構成・原稿作成・デザインといった工程に多くの時間がかかっていましたが、現在は ChatGPT や Claude のような大規模言語モデル(LLM)と、CanvaやGammaなどの生成AIツールを組み合わせることで、資料作成を一気通貫で自動化することが可能 です。

本記事では、AIを使ったプレゼン資料作成の実践的な手順と活用ツールの組み合わせ方を、専門家の視点から解説しつつ、初心者でもすぐに試せるようにわかりやすくご紹介します。

プレゼン資料をAIで作るとはどういうことか

近年、AIを活用したドキュメント生成の精度が急速に向上し、プレゼン資料の作成もAIで効率化できる時代になりました。これまでは、企画・構成・原稿作成・デザインといった工程に多くの時間がかかっていましたが、現在は ChatGPT や Claude のような大規模言語モデル(LLM)と、CanvaやGammaなどの生成AIツールを組み合わせることで、資料作成を一気通貫で自動化することが可能 です。

では早速やっていきましょう!

実際のAIでプレゼン資料作成の流れ

では、実際にAIを活用したプレゼン資料作成の流れを見ていきましょう。以下のステップで進めていきます。

- プレゼンの目的と構成を考える(ChatGPT)

- 各スライドの内容を肉付けする(ChatGPT)

- スライドの自動生成(Canva・Gamma・Beautiful.AI)

- 画像・図解などビジュアル要素をAIで補完(Canva)

- 仕上げ・共有・チェックリスト(Canva・Gamma・Beautiful.AI)

ChatGPTをまだ使ったことがない、という方は以下の関連記事をご覧ください。

【関連記事】

【2025年最新】ChatGPT(チャットGPT)とは?無料での始め方や料金、使い方のコツを解説!

【役割分担】

| ステップ | 担当AI・ツール | 主な役割 |

|---|---|---|

| 構成設計 | ChatGPT | アウトライン・論点整理 |

| 本文生成 | ChatGPT | 論理的な原稿作成・長文対応 |

| デザイン作成 | Canva / Gamma / Beautiful.AI | 自動レイアウト・デザイン支援 |

| 図解・装飾提案 | ChatGPT + Canva | 図のアイデア出しと反映 |

| 最終仕上げ | ユーザー自身 | 内容確認・形式調整・配布 |

ステップ0|AI活用の前提条件

まず、AIを活用するための前提条件として、以下の点を確認しておきましょう。

- AIツールのアカウント作成:ChatGPT、Claude、Canvaなどのアカウントを事前に作成しておくこと。

- AIツールの使い方を理解する:各ツールの基本的な使い方を把握しておくこと。特に、プロンプトの書き方や出力結果の解釈が重要です。

- プレゼンのテーマを明確にする:プレゼンの目的やターゲットオーディエンスを明確にしておくこと。これにより、AIが生成する内容がより具体的で効果的になります。

- 資料作成の目的を明確にする:プレゼンの目的やターゲットオーディエンスを明確にしておくこと。これにより、AIが生成する内容がより具体的で効果的になります。

- AIツールの連携を考える:ChatGPTやClaudeなどのLLMと、CanvaやGammaなどの生成AIツールを組み合わせて使うことで、より効率的な資料作成が可能になります。

ステップ1|プレゼンの目的と構成を考える(ChatGPT)

AIによる資料作成は、構成=「論点の整理」から始めるのが鉄則です。従来であれば、頭の中でストーリーを考え、PowerPointにアウトラインを書くところから始めていたと思います。ここでChatGPTを活用すると、目的やキーワードを伝えるだけで、論理的な構成案を瞬時に提示してくれます。

🎯 ChatGPTでのプロンプト例:

「“新製品の市場導入戦略”というテーマで、プレゼン資料の構成案を5枚程度にまとめてください」

実際の出力:構成案

### ChatGPTによる出力例:

- 導入:市場背景と現状のトレンド

- 課題提起:既存市場の問題点

- 解決策:新製品の概要と差別化要素

- 戦略提案:市場投入における具体的施策

- まとめ:導入後の期待効果と今後の展望

このように、論点が抜け漏れなく整理されたプレゼン構成が生成されます。しかも、プロンプトを少し変えれば、役員向け/営業向け/顧客向けなどの文脈に応じて調整も可能です。

ステップ2|各スライドの内容を肉付けする

実際の入力:各スライドの内容を肉付け

構成案ができたら、次はそれぞれのスライドに記載する本文の作成です。

✍️ プロンプト例:

以下のプレゼン構成に基づいて、それぞれのスライドの本文原稿を300文字以内で作成してください。

1. 市場背景

2. 現状の課題

3. 新製品の特長

4. 導入戦略

5. 導入後の期待効果

🧾 ChatGPTによる出力例(例:3. 新製品の特長):

- 新製品の特長

今回導入する新製品は、業界初となる〇〇機能を搭載し、操作性と拡張性を両立。ユーザー体験を大幅に向上させることで、従来製品の課題を解決します。さらに、クラウド連携やセキュリティ対策も強化し、法人利用にも最適な仕様としています。

このように、説得力あるビジネス表現や数字の挿入、機能と効果の因果関係まで明確に表現してくれます。初稿としてそのまま使えるレベルのアウトプットが得られるため、資料作成時間を数時間単位で短縮できます。

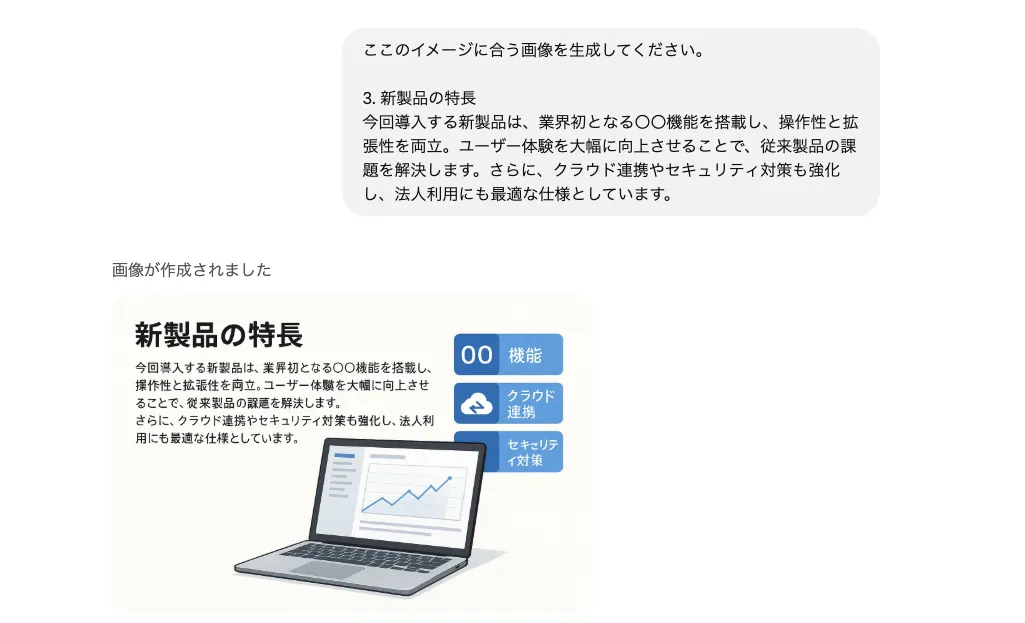

#### 説明する内容の挿入画像の生成

ChatGPTでは画像の生成も可能です。

✍️ プロンプト例:

以下のスライド(新製品の特長紹介)に合う画像を提案してください。

そうするとスライドと共に使用できる画像が生成されます。

実際の画像生成例

画像生成の詳しい方法は以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】

ChatGPT4o(GPT-4o)の画像生成とは?使い方や料金、プロンプトを解説!

ステップ3|スライドの自動生成

スライドの構成と原稿がそろったら、いよいよビジュアル化=資料の体裁を整えるフェーズに入ります。

ChatGPTに伝えることでスライドはある程度作成が可能です。

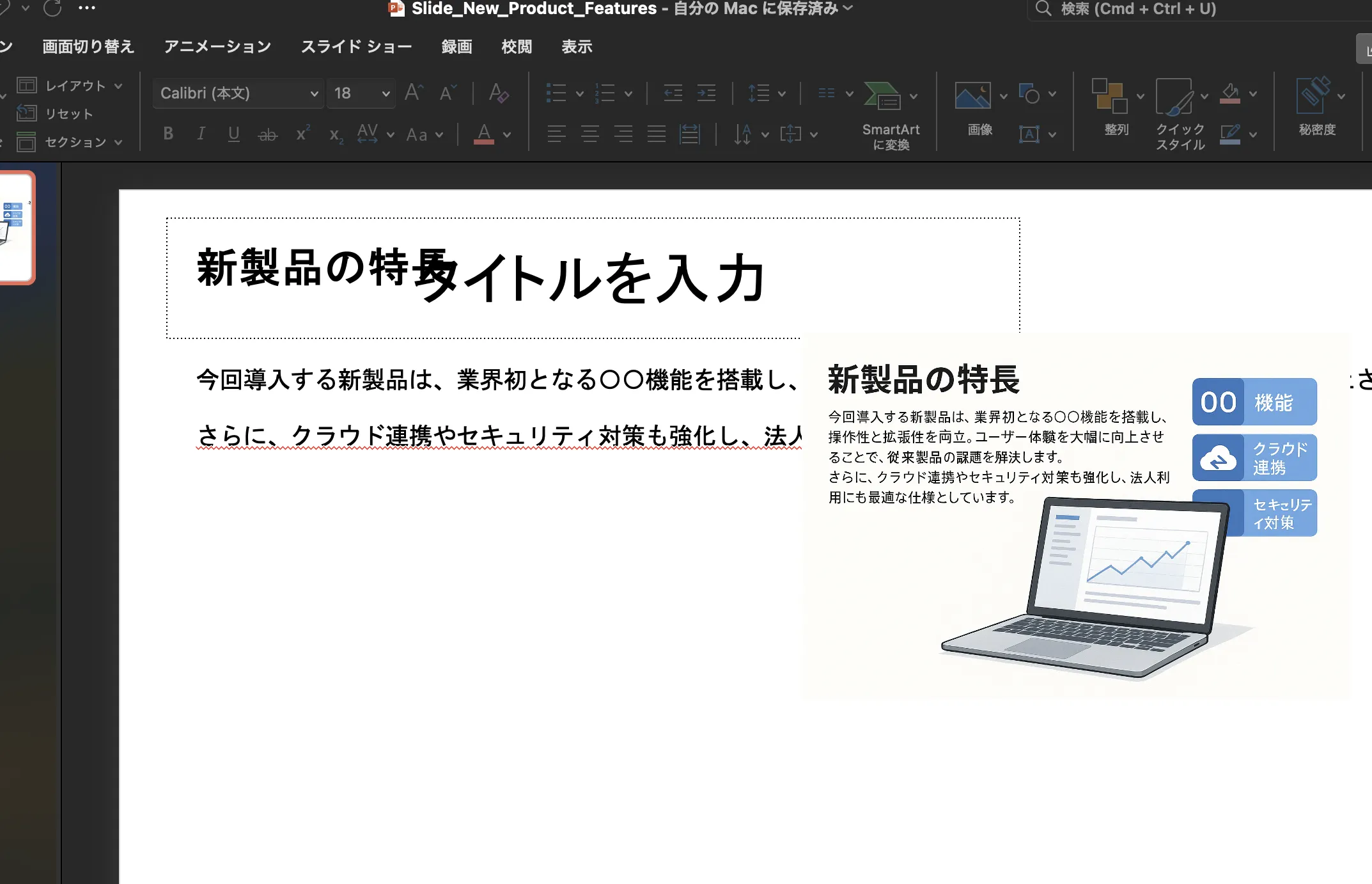

CahtGPTにスライドへの変換を依頼

このようにパワーポイント形式で出力することを依頼してください。

すると以下のようにダウンロードし、画像も入力されたスライドが出力されます。

出力されたスライド

ここからデザインは自身でやるのでも良いですし、以下のようなサービスを使うのも良いでしょう。

🎨 おすすめスライド生成AIツール(2025年最新版)

| ツール名 | 特徴 | 料金 |

|---|---|---|

| Canva AIスライド | 日本語対応◎。テキストから瞬時にスライドを提案。豊富なデザイン素材 | 無料プランあり/Proあり |

| Gamma | Notionのような操作性。文章からスライドを生成し、動画・Web共有も簡単 | 無料プランあり/有料プランあり |

| Beautiful.AI | プロ仕様のテンプレートが豊富。アニメーションも自動で提案 | 無料プランあり/有料あり |

| イルシル | 日本語に特化した国産AI。企業プレゼンに適した構成テンプレート | トライアルあり/詳細は公式 |

📌 実際の流れ(例:Canvaの場合)

- Canvaにログインし、「AIスライドを作成」を選択

- ChatGPTやClaudeで作成した文章を、スライドごとに貼り付け、もしくは出力したファイルそのものをアップロード

- 提案されたテンプレートやレイアウトを選んで調整

- 必要に応じて画像・図表・アニメーションを追加

- PDFやリンクで書き出し・共有

🎯 補足:Canvaなどでは、AIがプレゼンの内容に合った配色やアイコンまで提案してくれるため、デザインの苦手な人でもプロレベルの資料が作れます。

ステップ4|画像・図解などビジュアル要素をAIで補完

プレゼンにおいては、情報の視覚化=理解の速さ・説得力の強化につながります。ここでもChatGPTを活用することで、図解やアイコンのアイデア出しを支援してくれます。

💬 ChatGPTでのプロンプト例:

このスライド(新製品の特長紹介)に合う図解アイデアを3つ提案してください。

💡 出力例:

- 図①:従来製品との比較表(性能・価格・導入コスト)

- 図②:導入によるフロー図(業務効率化のプロセス)

- 図③:ユーザー体験を視覚化したイラスト付きチャート

こうした提案をもとに、Canvaで「比較表テンプレート」「プロセス図テンプレート」などを検索し、そのままデザインに落とし込むことができます。

💡 応用例:ChatGPTに「この構成でプレゼン資料に必要な図解の種類を洗い出して」と指示すれば、必要なビジュアルを一覧化してくれます。

ステップ5|仕上げ・共有・チェックリスト

完成したスライドは、以下の観点で最終確認を行いましょう:

✅ 最終チェックリスト

- メッセージが一貫しているか

- スライドの枚数・構成に過不足はないか

- 情報が詰め込みすぎていないか(1スライド=1メッセージ)

- 誤字・脱字・整合性は問題ないか

- PDFやプレゼン形式で共有・提出できる状態か

Canva、Gamma、Beautiful.AIはいずれもPDF書き出し・共有リンク発行に対応しており、そのまま提出・配布が可能です。

うまくいかないときは?AIプレゼン作成のよくあるトラブルと対処法

AIツールは便利な一方で、人間の意図を完全に汲み取れるわけではありません。以下は、AIでプレゼン資料を作る際によくある課題とその解決方法です。

| よくある課題 | 原因と対処法 |

|---|---|

| 構成がありきたり/薄い | 原因:曖昧なプロンプト 対処法:前提条件や目的、対象読者を明確に指定する 🔸例:「営業部向けに、決裁者を納得させる構成で提案資料を作成してください」 |

| 本文が長すぎる or 抽象的 | 原因:出力スタイルが曖昧 or モデル選定ミス 対処法:文字数制限を指定する/Claudeなど文脈保持型LLMを使う 🔸例:「300文字以内で、ビジネス向けに簡潔にまとめてください」 |

| 内容が表面的すぎて深みがない | 原因:背景情報が不足している 対処法:背景情報(前提知識、想定読者、目的)を先に入力する 🔸例:「これは社外プレゼンで、業界知識がない聴衆向けです」 |

| デザインが崩れる・見づらい | 原因:自動生成任せで整理されていない 対処法:生成後にCanvaなどで人間が微調整/1スライド1メッセージを徹底 |

| ChatGPTに「できません」と返される | 原因:指示が漠然 or 複数の要素を詰め込みすぎている 対処法:目的を明確に分けて段階的に指示する 🔸例:「まず構成だけ出して」「次に1枚目の本文だけ」など分割指示 |

| Claude / GPT-4 の出力にばらつきがある | 原因:モデル側の創造性(温度)が高い or 指示が抽象的 対処法:具体例を添えてプロンプトを明示化する 🔸例:「以下の例のように短文で事実ベースで書いてください」 |

🎯 トラブル回避のためのプロンプト設計3原則

- 前提条件を具体的に伝える(目的、読者、使用シーン)

- アウトプット形式を指定する(枚数、文字数、トーンなど)

- 1つのプロンプトに1つの目的(構成 → 原稿 → 装飾の順で段階的に)

うまくいかないと感じるとき、「AIにすべて任せよう」としている可能性が高いです。AIは、方向性を示すナビゲーターのような存在で、ある程度の方向性は人間が導く必要があります。また、人間が最終判断を担うことで、AIとのコラボは真価を発揮します。

【関連記事】

ChatGPTのプロンプトとは?効果的な書き方やコツ、活用例を紹介

💬 最後に:まずは触ってみることから

文章入力だけで構成ができ、数クリックで資料化される——これは数年前には考えられなかったことです。AIプレゼン資料作成はもはや「特別なスキル」ではなく「日常業務の延長線」 にあります。

まずはChatGPTやCanvaから試し、体感してみてください。

AI総合研究所では、企業のAI活用を支援しています。

研修や開発、導入支援も行っていますのでお気軽にご相談ください。