この記事のポイント

Intel Core Ultraは、インテルが展開するNPU統合型の新CPUブランドで、従来のCore iから刷新

AI処理に特化したNPU(AI Boost)と高性能な内蔵GPU(Arc Graphics)を搭載

チップレット構造(Foveros)と複数のCPUコア(Pコア/Eコア/LP Eコア※)で性能と電力効率を両立

シリーズ1(Meteor Lake)とシリーズ2(Arrow Lake/Lunar Lake)があり、後者は更に性能向上

ノートPC(V/H/U/HX)とデスクトップPC(S)向けに多様なラインナップを提供し、用途に応じた選択が可能

Microsoft MVP・AIパートナー。LinkX Japan株式会社 代表取締役。東京工業大学大学院にて自然言語処理・金融工学を研究。NHK放送技術研究所でAI・ブロックチェーンの研究開発に従事し、国際学会・ジャーナルでの発表多数。経営情報学会 優秀賞受賞。シンガポールでWeb3企業を創業後、現在は企業向けAI導入・DX推進を支援。

パソコン選びで目にする機会が増えた「Intel Core Ultra」。長年親しんだ「Core i」から何が変わったのか、AI機能が強化されたというけれど、具体的にどんなメリットがあるのか、疑問に思っていませんか?

新しいCPUアーキテクチャ、AI専用のNPU搭載、高性能な内蔵グラフィックス…Core Ultraは、これからのパソコン体験を大きく変える可能性を秘めた、インテルの新たな主力CPUです。

本記事では、この「Intel Core Ultra」について、その全貌を徹底的に解説します。

Core iからの進化点、AI Boost(NPU)やArc Graphicsといった主要技術、豊富なラインナップの選び方、そしてライバルAMD Ryzenとの比較まで、詳しくご紹介します。

目次

Intel Core Ultraとは? Core iから何が変わったのか

Core iシリーズとの主な違い(ブランド、アーキテクチャ、機能)

AI処理を高速化する「Intel AI Boost (NPU)」

グラフィック性能が大幅向上「Intel Arc Graphics」

高効率な最新アーキテクチャとチップレット技術 (Foveros)

用途に合わせて選べる!Core Ultraのラインナップと性能

Core Ultra プロセッサー・シリーズの全体像(シリーズ1 vs シリーズ2)

ノートPC向けラインナップ(H/U/HX/Vシリーズ)の特徴と選び方

【比較】Intel Core Ultra vs AMD Ryzen 最新CPU対決

内蔵グラフィック性能の比較 (Arc vs Radeon Graphics)

AI処理能力(NPU)の比較 (Intel AI Boost vs Ryzen AI)

用途別のおすすめはどっち?(ゲーミング、クリエイティブ、ビジネス、携帯性)

Core Ultra搭載おすすめノートPC・デスクトップPC紹介【2025年】

ノートPC選びのポイント(薄型軽量、高性能、AI活用、バッテリー持ちなど)

デスクトップPC選びのポイント(ゲーミング、クリエイティブ、省スペース、自作向けなど)

おすすめCore Ultra搭載デスクトップPC 3選 (例)

Intel Core Ultraに関するよくある質問 (Q&A)

Q. NPU非搭載のCPUと比べて体感できる差はある?どんな時に役立つ?

Q. Core Ultra 9 / 7 / 5 で性能差はどれくらい?選び方は?

Intel Core Ultraとは? Core iから何が変わったのか

インテル® Core™ Ultra プロセッサーは、インテルが展開するCPUの新しいブランドです。

長年親しまれてきた「Core i」シリーズからブランド名を一新し、AI機能の強化やアーキテクチャの刷新など、大きな進化を遂げています。

このセクションでは、「そもそもCore Ultraって何?」「Core iとは何が違うの?」といった基本的な疑問にお答えし、その登場の背景や主な特徴を分かりやすく解説していきます。

*インテル® Core™ Ultra プロセッサー (参考:Intel)

新ブランド「Core Ultra」登場の背景

インテルが15年以上続いた「Core i」ブランドから「Core Ultra」へと移行した背景には、CPUの役割そのものが大きく変化していることがあります。特に、AI(人工知能)技術の急速な発展が大きな要因です。

従来のCPUは、主にパソコン全体の処理を担う汎用的な計算ユニットとしての役割が中心でした。

しかし、AIを使った機能(画像生成、ノイズ除去、リアルタイム翻訳など)が身近になるにつれ、AI処理に特化した能力がCPUにも求められるようになってきました。

そこでインテルは、AI処理専用のユニット「NPU」を統合するなど、アーキテクチャを大幅に刷新した新世代CPUを投入するにあたり、その進化を明確に示す新しいブランドとして「Core Ultra」を導入しました。

Core iシリーズとの主な違い(ブランド、アーキテクチャ、機能)

Core Ultraと従来のCore iシリーズの主な違いをまとめると、以下のようになります。

| 項目 | Intel Core Ultra | 従来のIntel Core i (例: 第13世代Core) |

|---|---|---|

| ブランド名 | Core Ultra 9 / 7 / 5 | Core i9 / i7 / i5 / i3 |

| 世代表記 | シリーズ1 (100番台), シリーズ2 (200番台) | 第XX世代 (例: 第13世代) |

| 主な新機能 | NPU (AI Boost) 搭載 | NPU非搭載 (一部例外あり) |

| 内蔵グラフィック | Intel Arc Graphics | Intel Iris Xe Graphics / UHD Graphics |

| アーキテクチャ | チップレット構造 (Foveros)、Pコア/Eコア/LP Eコア | モノリシック構造中心、Pコア/Eコア |

| ターゲット | AI機能活用、高性能・高効率なノートPC/デスクトップPC | 幅広いノートPC/デスクトップPC |

最も大きな違いは、やはりAI処理専用ユニット「NPU (Neural Processing Unit)」の搭載です。これにより、AI関連のタスクをCPUやGPUに負荷をかけずに、より低い消費電力で実行できるようになりました。

また、内蔵グラフィック機能も「Intel Arc Graphics」へと進化し、従来の「Iris Xe Graphics」から大幅な性能向上が図られています。

これにより、内蔵グラフィックでも軽めのゲームやクリエイティブ作業がより快適になっています。

さらに、CPUの内部構造も、複数の機能別チップ(タイル)を組み合わせる「チップレット構造(Foveros技術)」を採用し、設計の柔軟性と効率を高めています。

Core Ultraの主なターゲットユーザー

Core Ultraは、特に以下のようなユーザーにとって大きなメリットがあります。

-

最新のAI機能を活用したいユーザー:

Web会議での背景ぼかしやノイズ除去、AIアシスタントの応答速度向上、画像生成AIアプリの利用など、NPUによる恩恵を受けられます。

-

高性能なノートPCを求めるユーザー:

高い処理性能と優れた電力効率を両立しており、パワフルでありながらバッテリー持ちの良いノートPCを実現します。

-

内蔵グラフィック性能を重視するユーザー:

外付けグラフィックボードなしでも、軽めのゲームや写真・動画編集を快適に行いたい場合に適しています。

-

新しい技術に興味があるユーザー:

チップレット構造や最新アーキテクチャなど、最先端のCPU技術に触れたいユーザーにも魅力的です。

Core Ultraは、これからの「AI PC」時代を見据えた、インテルの意欲的な製品と言えるでしょう。

Core Ultraのココがすごい!3つの主要技術と特徴

Intel Core Ultra プロセッサーの魅力を語る上で欠かせないのが、「① AI Boost (NPU)」「② Arc Graphics」「③ 最新アーキテクチャ」という3つの主要な技術です。

これらの技術がどのように連携し、パソコンの性能や使い勝手を向上させているのでしょうか?

ここでは、Core Ultraを”次世代CPU”たらしめるこれらのコア技術について、その仕組みと具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

AI処理を高速化する「Intel AI Boost (NPU)」

Core Ultraの最大の特徴とも言えるのが、AI処理に特化した専用エンジン「NPU(Neural Processing Unit)」をCPUに統合したことです。

インテルはこの機能を「Intel® AI Boost」と呼んでいます。

NPU搭載によるメリット(低消費電力、AIアプリの快適化)

従来、AI処理はCPUやGPUが担当していましたが、それぞれ得意不得意がありました。

-

CPU: 低レイテンシ(遅延が少ない)の処理が得意だが、大規模な並列計算は苦手。

-

GPU: 大規模な並列計算が得意だが、消費電力が大きく、常に動作させるには不向き。

NPUは、この中間に位置し、「持続的なAI処理」や「バックグラウンドでの軽量なAIタスク」を、CPUやGPUよりもはるかに低い消費電力で実行できる」ように設計されています。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

-

バッテリー持続時間の向上: ノートPCでAI機能を使い続けても、バッテリーの消費を抑えられます。

-

CPU/GPU負荷の軽減: AI処理をNPUに任せることで、CPUやGPUは他のタスクに集中でき、システム全体の応答性が向上します。

-

AIアプリケーションの普及促進: 低消費電力でAI処理が可能になることで、より多くのアプリケーションにAI機能が搭載されやすくなります。

NPUで何ができる?具体的な活用例

では、具体的にNPUはどのような場面で活躍するのでしょうか? 現在、以下のような活用例が登場・期待されています。

- Web会議の機能強化 (例: Windows Studio Effects):

背景ぼかし、アイコンタクト補正、自動フレーミング、音声ノイズ抑制などを、CPU/GPUに負荷をかけずに低消費電力で実行。

- クリエイティブソフトのAI機能:

写真編集ソフトでの被写体選択やノイズ除去、動画編集ソフトでの自動文字起こしやエフェクト適用などを高速化。

- OSレベルでのAI機能:

Windows CopilotのようなOSに統合されたAIアシスタントの応答性向上。

- セキュリティ機能:

AIによるマルウェア検知などのセキュリティ機能をバックグラウンドで効率的に実行。

- その他:

ゲーム内NPCのリアルな挙動生成、リアルタイム翻訳、超解像技術による映像の高画質化など。

今後、NPUに対応したソフトウェアやサービスが増えることで、活用の幅はさらに広がっていくでしょう。

グラフィック性能が大幅向上「Intel Arc Graphics」

Core Ultraには、インテルの新しい高性能グラフィックスブランド「Intel® Arc™ Graphics」が内蔵GPUとして搭載されています。(※一部の下位モデルを除く)

これは、従来の「Intel® Iris® Xe Graphics」からアーキテクチャを一新し、大幅な性能向上を実現したものです。

従来のIris Xe Graphicsとの性能比較

レビューサイトなどのベンチマーク結果を見ると、Core Ultraに搭載されたArc Graphicsは、多くのテストで従来のIris Xe Graphicsに対して1.5倍〜2倍程度の性能向上を示しています。

これは、ディスクリートGPU(外付けグラフィックボード)で採用されているArc Aシリーズ(Alchemistアーキテクチャ)の技術を応用し、より多くの実行ユニット(Xeコア)や高速なメモリインターフェースを備えているためです。

ゲームやクリエイティブ作業への影響

この性能向上により、以下のようなメリットがあります。

- より多くのゲームがプレイ可能に:

設定を調整すれば、フルHD解像度で人気のあるeスポーツタイトルや、少し前の世代のAAAタイトルなどが、内蔵グラフィックでも十分にプレイ可能になります。

- クリエイティブ作業の快適化:

写真編集や動画編集(特にエンコード/デコード)など、GPUパワーを必要とする作業がよりスムーズになります。AV1コーデックのハードウェアエンコード/デコードにも対応しています。

- 高解像度ディスプレイへの対応強化:

4Kや8Kといった高解像度ディスプレイへの出力や、マルチモニター環境での利用もより快適になります。

もちろん、最新の高負荷なゲームを高設定でプレイしたり、本格的な3Dレンダリングを行ったりするには依然として高性能なディスクリートGPUが必要です。

しかしながら、Core Ultraの内蔵Arc Graphicsは、「内蔵GPUでもここまでできる」というレベルを大きく引き上げました。

高効率な最新アーキテクチャとチップレット技術 (Foveros)

Core Ultraは、内部の構造にも大きな特徴があります。それが「チップレット(Tile)構造」と、それを実現するインテルの3Dパッケージング技術「Foveros(フォベロス)」です。

従来のCPUの多くは「モノリシック」と呼ばれ、一枚のシリコンウェハー上に全ての機能を作り込んでいました。

一方、チップレット構造では、CPUコア、GPUコア、I/O(入出力)、SoC(システム制御)といった機能を個別の小さなチップ(タイル)として製造し、それらを後から高度に接続・積層します。

この構造には、以下のような利点があります。

-

最適なプロセス技術の適用:

各タイルに最も適した製造プロセス(例: CPUコアは最新の高性能プロセス、I/Oは成熟した低コストプロセス)を使えるため、性能とコストのバランスを取りやすい。

-

開発・製造の効率化:

タイルごとに開発・改良が可能で、組み合わせによって柔軟に製品ラインナップを展開できる。歩留まり(良品率)も向上しやすい。

-

機能拡張の容易性:

将来的に新しい機能タイル(例: さらに高性能なNPUタイル)を追加することも比較的容易になる。

Pコア、Eコア、LP Eコアの役割分担

Core Ultraでは、性能と電力効率を両立するため、役割の異なる複数のCPUコアを搭載しています。

-

Pコア (Performance-cores):

最も高性能なコア。ゲームや動画編集など、高い処理能力が要求されるタスクを担当します。

-

Eコア (Efficient-cores):

電力効率に優れたコア。バックグラウンドタスクや、Pコアほどの性能を必要としない処理を担当します。

-

LP Eコア (Low Power Efficient-cores):

Core Ultra (シリーズ1: Meteor Lake) で新たに導入された、さらに低消費電力なコア。

主にSoCタイル上に配置され、OSの基本的な処理やアイドル状態の維持など、ごく軽量なタスクを担当します。これにより、スリープ状態からの復帰を待たずに、低消費電力状態でも基本的な応答性を保つことができます。

これらのコアを、OS(Windows 11など)の**「Intel® Thread Director」**機能が賢く使い分けることで、パフォーマンスとバッテリー寿命の最適なバランスを実現しています。

シリーズごとのアーキテクチャ(Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake)概要

Core Ultraブランドには、開発コードネームで呼ばれる複数のアーキテクチャが存在します。

シリーズ1 (100番台) - Meteor Lake (メテオレイク):

* 2023年12月に登場した最初のCore Ultra。主にノートPC向け。

* Intel 4プロセスで製造されたComputeタイル、TSMC N5/N6プロセスで製造されたGPU/SoC/IOタイルなどをFoveros技術で組み合わせ。

* Pコア(Redwood Cove)、Eコア(Crestmont)、LP Eコア(Crestmont)を搭載。

* 第3世代NPU (AI Boost)、Arc Graphics (Alchemistベース) を搭載。

シリーズ2 (200番台) - Arrow Lake (アローレイク):

* 2024年後半から2025年にかけて登場。**デスクトップ向け (Sシリーズ)** と**ノートPC向け (H/HXシリーズ)** が存在。

* Intel 20Aプロセスで製造されるComputeタイルなどを採用予定。次世代Foveros技術。

* 次世代Pコア (Lion Cove)、次世代Eコア (Skymont) を搭載。LP Eコアは非搭載。

* 第3世代NPU (AI Boost)、Arc Graphics (Alchemist+ or Battlemageベース) を搭載。

シリーズ2 (200V番台) - Lunar Lake (ルナーレイク):

* 2024年後半から登場。**プレミアム薄型ノートPC向け (Vシリーズ)**。

* TSMC N3Bなどの外部プロセスを積極的に活用。次世代Foveros 3D技術。

* 次世代Pコア (Lion Cove)、次世代Eコア (Skymont) を搭載。LP Eコアは非搭載。

* **第4世代NPU (AI Boost @ NPU)** を搭載し、**40 TOPS以上のAI性能**を実現 (Copilot+ PC要件に対応)。

* 次世代Arc Graphics (Battlemageベース、Xe2-LPG) を搭載。オンパッケージLPDDR5Xメモリ。

このように、同じCore Ultraブランドでも、アーキテクチャによって製造プロセス、コア構成、NPU/GPU世代などが異なります。特に、Lunar Lake (Core Ultra 200V) はAI性能と電力効率が大幅に強化されている点が特徴です。

用途に合わせて選べる!Core Ultraのラインナップと性能

一口にCore Ultraと言っても、実は**様々な種類(シリーズやモデル)**が存在します。薄型ノートPC向けの省電力モデルから、高性能なゲーミングノートPC向け、さらにはデスクトップPC向けのモデルまで、幅広いニーズに対応するラインナップが用意されています。

このセクションでは、Core Ultraの製品シリーズ(例: Hシリーズ, Uシリーズ, Sシリーズなど)それぞれの特徴や、モデルナンバー(型番)から性能を読み解く方法を解説します。

自分に合ったCore Ultra搭載PCを選ぶための基礎知識を身につけましょう。

Core Ultra プロセッサー・シリーズの全体像(シリーズ1 vs シリーズ2)

まず、Core Ultraには大きく分けて「シリーズ1」と「シリーズ2」があります。

シリーズ1 (型番: 1xx):

* 2023年12月登場。アーキテクチャは「Meteor Lake」。

* 主にノートPC向け (Hシリーズ、Uシリーズ)。

* 第3世代NPU、Arc Graphics (Xe-LPG) 搭載。

* LP Eコア搭載。

シリーズ2 (型番: 2xx / 2xxV):

* 2024年後半~2025年登場。アーキテクチャは「Arrow Lake」と「Lunar Lake」。

* **デスクトップ向け (Sシリーズ)** と**ノートPC向け (H/HX/Vシリーズ)** が存在。

* NPUは第3世代 (Arrow Lake) または **第4世代 (Lunar Lake)**。

* Arc Graphicsは次世代 (Xe-LPG+ or Xe2-LPG)。

* LP Eコアは非搭載。

* Lunar Lake (Vシリーズ) は特にAI性能と電力効率を重視。

購入時には、まずシリーズ番号 (1xxか2xxか) を確認し、新しい世代の製品か、あるいは特定のアーキテクチャ(特にAI性能重視ならLunar Lake)を搭載しているかを見ることが重要です。

ノートPC向けラインナップ(H/U/HX/Vシリーズ)の特徴と選び方

ノートPC向けのCore Ultraは、主に消費電力やターゲットとするPCのタイプによってシリーズが分かれています。

| シリーズ | 主な特徴 | ターゲットPC例 | アーキテクチャ (シリーズ2) | NPU世代 (シリーズ2) |

|---|---|---|---|---|

| Vシリーズ (2xxV) | 超低消費電力、最高クラスのAI性能 (NPU単体で48 TOPS)、高性能グラフィックス | プレミアム薄型軽量ノートPC、Copilot+ PC | Lunar Lake | 第4世代 |

| Hシリーズ (1xxH/2xxH) | 高性能と電力効率のバランス型、強力なグラフィックス | 薄型~標準的な高性能ノートPC、クリエイターノートPC | Arrow Lake-H | 第3世代 |

| Uシリーズ (1xxU) | 省電力性重視、Hシリーズよりやや性能は控えめ | 一般的な薄型ノートPC、ビジネスノートPC | (シリーズ2では未発表?) | (第3世代) |

| HXシリーズ (2xxHX) | 最高性能、デスクトップ向けに近いコア数、高いTDP枠 | ハイエンドゲーミングノートPC、モバイルワークステーション | Arrow Lake-H (高TDP版) | 第3世代 |

選び方のポイント:

- とにかくAI性能とバッテリー持ち重視なら → Vシリーズ (Lunar Lake)

- ゲームやクリエイティブ用途もこなす高性能薄型ノートなら → Hシリーズ

- 携帯性とバッテリー持ちを優先するなら → Uシリーズ (シリーズ1)

- ノートPCでデスクトップ級のパワーが欲しいなら → HXシリーズ

;;;message

Vシリーズは第4世代NPUを搭載。NPU単体で48 TOPSの性能を持ち、CPU/GPUと合わせてシステム全体で100 TOPSを超えるAI性能を実現。

MicrosoftのCopilot+ PC要件を満たします。

:::

デスクトップ向けラインナップ(Sシリーズ)の特徴と選び方

2024年後半から、待望のデスクトップ向けCore Ultra (Sシリーズ) が登場しました。アーキテクチャは「Arrow Lake-S」です。

Core Ultra 200Sシリーズ(Kモデル/Non-Kモデル/Tモデル)のスペックと性能

デスクトップ向けのCore Ultra 200Sシリーズには、主に3つのバリエーションがあります。

Kモデル (例: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 275K, Core Ultra 5 255K):

- 倍率ロックフリーでオーバークロックに対応。

- 最も高い動作クロックとTDP (消費電力枠、PBP 125W)。

- 最高のパフォーマンスを求めるゲーマーやエンスージアスト向け。

- NPU、内蔵GPU (Arc Graphics) 搭載。

Non-Kモデル (例: Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265, Core Ultra 5 245):

- オーバークロック非対応。

- Kモデルより低いTDP (PBP 65W)。

- 高性能ながら扱いやすく、幅広い自作PCやメーカー製PCに搭載。

- NPU、内蔵GPU (Arc Graphics) 搭載。

Tモデル (例: Core Ultra 9 285T, Core Ultra 7 265T, Core Ultra 5 245T):

- 省電力モデル。

- さらに低いTDP (PBP 35W)。

- 小型PCや静音性を重視するシステム向け。

- NPU、内蔵GPU (Arc Graphics) 搭載。

デスクトップ向けCore Ultraは、高性能なPコア (Lion Cove) とEコア (Skymont) を組み合わせ、高いマルチスレッド性能を発揮します。

また、モバイル向け同様にNPUと高性能なArc Graphicsを内蔵しているため、AI機能の活用や、グラフィックボードなしでの運用も可能です。

選び方のポイント:

- 自作PCで性能を極限まで引き出したいなら → Kモデル

- バランスの取れた高性能PCを作りたい、またはメーカー製PCを選ぶなら → Non-Kモデル

- 小型PCや静音PCを作りたいなら → Tモデル

モデルナンバー(型番)の見方と性能の関係

Core Ultraのモデルナンバーは、性能クラスや世代を示しています。各部分が示す意味は以下の通りです。

| 構成要素 | 意味・説明 | 例 (155H / 285K) |

|---|---|---|

| ブランド名 | プロセッサーのブランド名 | Intel® Core™ Ultra |

| プロセッサー・ナンバー | 性能クラスを示します。数字が大きいほど高性能 (9 > 7 > 5)。 | 7 / 9 |

| シリーズ番号 | 製品の世代やシリーズを示します (例: 1 = シリーズ1, 2 = シリーズ2)。 | 1 / 2 |

| SKUナンバー | 同じクラス内での性能や機能の違いを示します。数字が大きいほど高性能な傾向があります。 | 55 / 85 |

| プロセッサー・ライン | 製品のターゲットデバイスや特徴を示します。 (例: H, U, HX, V = モバイル向け / S, K, T = デスクトップ向け / K = OC対応) |

H / K |

【具体的なモデル例】

Intel® Core™ Ultra 7 155H

* ブランド: Core Ultra

* 性能クラス: 7

* シリーズ: 1

* SKU: 55

* ライン: H (高性能モバイル向け)

Intel® Core™ Ultra 9 285K

* ブランド: Core Ultra

* 性能クラス: 9 (最高性能)

* シリーズ: 2

* SKU: 85

* ライン: K (デスクトップ向け、オーバークロック対応)

一般的に、プロセッサー・ナンバーが大きいほど (9 > 7 > 5)、そしてSKUナンバーが大きいほど高性能になります。プロセッサー・ライン(H, U, V, HX, S, K, Tなど)は、主に消費電力枠やターゲットデバイスを示すため、単純な性能比較はできませんが、同じナンバー内であれば HX > H > U、K > Non-K > T の順に性能が高い傾向があります。

詳細なスペック(コア数、クロック周波数、キャッシュ容量など)は、インテルの公式製品仕様サイトで確認するのが確実です。

インテル 公式製品仕様ページ

【比較】Intel Core Ultra vs AMD Ryzen 最新CPU対決

パソコンのCPU選びで常に比較対象となるのが、ライバルAMD社の「Ryzen™ プロセッサー」です。最新のCore Ultraは、競合するRyzenと比較してどのような強みを持っているのでしょうか?

ここでは、CPUの総合的な性能、内蔵グラフィックスの能力、AI処理機能、消費電力といった様々な観点から、両者を徹底比較します。あなたの使い方にはどちらのCPUがより適しているのか、判断材料を提供します。

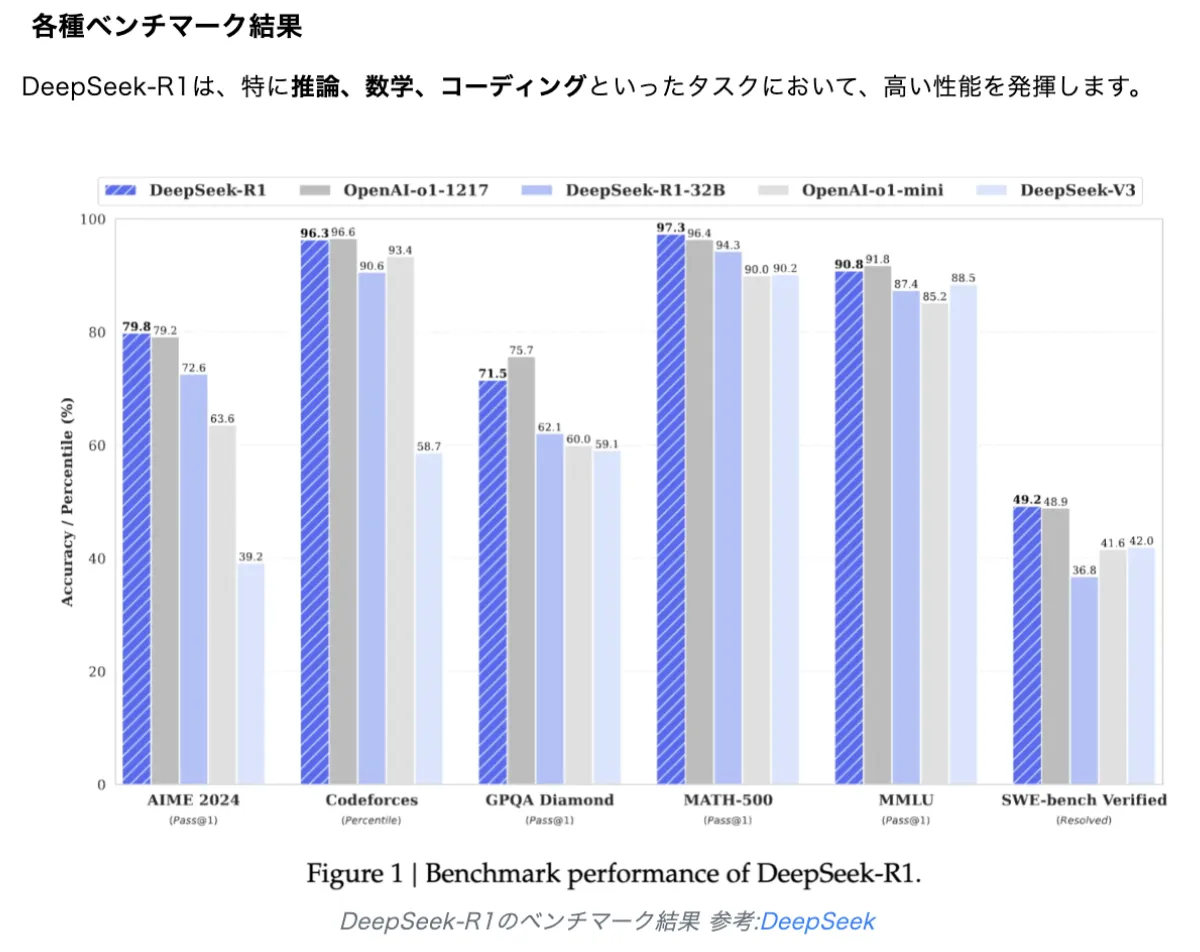

総合性能での比較(ベンチマークスコア:シングル/マルチ)

CPUの総合的な性能は、ベンチマークソフト(Cinebench, Geekbenchなど)のスコアで比較されることが多いです。

- シングルコア性能:

一つのコアでどれだけ速く処理できるか。ソフトウェアの応答性や一部のゲーム性能に影響します。

- マルチコア性能:

全てのコアを使ってどれだけ多くの処理を同時にこなせるか。動画エンコードや3Dレンダリング、多くのコアを利用するゲームなどで重要になります。

最新世代同士の比較では、Core UltraとRyzenは非常に僅差の争いを繰り広げています。

-

Core Ultra (Arrow Lake / Lunar Lake):

新しいPコア (Lion Cove) により、シングルコア性能が大きく向上し、トップクラスの性能を発揮します。

マルチコア性能もEコア (Skymont) との組み合わせで高いレベルにあります。

-

AMD Ryzen (Zen 5 / Zen 5c):

こちらも最新アーキテクチャ「Zen 5」により性能が向上。特にマルチコア性能で強みを見せることが多いですが、Core Ultraも肉薄しています。

どちらが優位かは、具体的なモデルやテスト内容によって結果が変動するため、レビューサイトの詳細な比較記事を参考にすることをおすすめします。

内蔵グラフィック性能の比較 (Arc vs Radeon Graphics)

内蔵グラフィックス性能は、伝統的にAMD Ryzen (Radeon Graphics) が得意としてきた分野ですが、Core Ultra (Arc Graphics) の登場により状況は変わりつつあります。

-

Core Ultra (Arc Graphics / Xe2-LPG):

- シリーズ1のArc Graphics (Xe-LPG) でも従来のIris Xeから大幅に性能向上。

- シリーズ2、特にLunar Lakeに搭載される次世代Arc Graphics (「Xe2-LPG」) は、さらに性能が向上し、AMDのRadeon Graphicsに匹敵、あるいは凌駕する場面も出てきています。

- レイトレーシング対応やAV1エンコードなど、機能面でも進化しています。

-

AMD Ryzen (Radeon Graphics):

- 依然として高い内蔵GPU性能を持ち、特に「RDNA 3 / RDNA 3.5」アーキテクチャを採用したモデルは強力です。

- 多くのゲームで安定したパフォーマンスを発揮します。

内蔵GPU性能に関しては、最新世代ではCore Ultra (特にLunar Lake) とRyzenが良い勝負をしており、どちらを選んでも従来より高いレベルのグラフィック性能が期待できます。

AI処理能力(NPU)の比較 (Intel AI Boost vs Ryzen AI)

AI処理専用エンジン「NPU」は、AMDも「Ryzen AI」として搭載を進めており、両社の競争が激化しています。

-

Intel AI Boost:

- シリーズ1 (Meteor Lake) / シリーズ2 (Arrow Lake): 第3世代NPUを搭載。AI性能は約10 TOPS程度。

- シリーズ2 (Lunar Lake): 第4世代NPUを搭載。単体で40 TOPS以上の性能を持ち、CPU/GPUと合わせてシステム全体で100 TOPSを超えるAI性能を実現。MicrosoftのCopilot+ PC要件を満たします。

-

Ryzen AI:

- Ryzen 7040/8040シリーズ: XDNAアーキテクチャのNPUを搭載 (約10-16 TOPS)。

- Ryzen 8050シリーズ (Strix Point): 「XDNA 2」アーキテクチャのNPUを搭載し、約50 TOPSの性能を実現。こちらもCopilot+ PC要件を満たします。

現時点では、最新世代のフラッグシップモデル同士 (Lunar Lake vs Strix Point) で見ると、NPU単体の性能ではRyzen AI (XDNA 2) がややリードしている可能性がありますが、IntelもCPU/GPUを含めた総合的なAI性能 (Total Platform TOPS) をアピールしており、ソフトウェアの最適化によって実効性能は変わる可能性があります。

どちらのプラットフォームも、今後のAIアプリケーションの普及に向けて重要な役割を果たすでしょう。

消費電力とバッテリー持続時間への影響

ノートPCにとって、CPUの消費電力とバッテリー持続時間は非常に重要です。

-

Core Ultra:

- チップレット構造やLP Eコア(シリーズ1)、最新プロセス技術により、電力効率が大幅に改善されています。

- 特にLunar Lake (Vシリーズ) は、オンパッケージメモリなども採用し、極めて高い電力効率を目指して設計されており、薄型ノートPCのバッテリー持続時間向上に大きく貢献します。

-

AMD Ryzen:

- こちらもTSMCの先進プロセスを採用し、高い電力効率を実現しています。特に省電力向けの「U」シリーズは定評があります。

最新世代では、特に省電力性を重視したモデル (Core Ultra Vシリーズ vs Ryzen Uシリーズ) で、どちらも非常に優れたバッテリー持続時間を実現する可能性があります。実際の製品での比較レビューが待たれるところです。

用途別のおすすめはどっち?(ゲーミング、クリエイティブ、ビジネス、携帯性)

現時点での傾向として、以下のような選び方が考えられます。

-

ゲーミング (特にハイエンド):

依然としてディスクリートGPUとの組み合わせが前提となります。CPU性能ではCore Ultra (特にHX/Kモデル) とRyzen (特にX3DモデルやHXモデル) が良い勝負。好みや予算、ゲームタイトルとの相性で選ぶのが良いでしょう。

-

クリエイティブ:

動画編集などでは、CPUのマルチコア性能と、GPUのエンコード/デコード支援機能(Quick Sync Video / AMD VCE/VCN)が重要。Core Ultra (Arc) はAV1エンコードにも対応。どちらも高性能モデルが適しています。

-

ビジネス・一般用途:

Core Ultra (特にV/Uシリーズ)、Ryzen (特にUシリーズ) どちらも十分な性能と優れたバッテリー持ちを提供。AI機能の活用度や、ソフトウェアの対応状況なども考慮に入れると良いかもしれません。

-

携帯性・バッテリー重視:

Core Ultra Vシリーズ (Lunar Lake) と Ryzen Uシリーズ (省電力モデル) が最有力候補。どちらも薄型軽量で長時間のバッテリー駆動を実現するPCに搭載されます。

最終的には、個々のCPUモデルの性能レビューや、搭載されているPC全体の仕様(メモリ、ストレージ、ディスプレイ、価格など)を総合的に見て判断することが重要です。

Core Ultra搭載おすすめノートPC・デスクトップPC紹介【2025年】

「Core Ultraの魅力は分かったけど、具体的にどのパソコンを選べばいいの?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。現在、多くのPCメーカーからCore Ultraを搭載した魅力的な製品が登場しています。

このセクションでは、2025年最新のおすすめCore Ultra搭載ノートPCとデスクトップPCを、選び方のポイント(用途、価格帯など)と合わせていくつかピックアップしてご紹介します。あなたのPC選びの参考にしてください。

ノートPC選びのポイント(薄型軽量、高性能、AI活用、バッテリー持ちなど)

Core Ultra搭載ノートPCを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。

| 項目 | ポイント / 目安 |

|---|---|

| CPUの種類 | 携帯性・AI重視: Vシリーズ (Lunar Lake) 性能と携帯性のバランス: Hシリーズ 価格とバッテリー重視: Uシリーズ (シリーズ1) 最高性能: HXシリーズ |

| メモリ (RAM) | 最低16GB推奨。 AI機能やクリエイティブ作業多用なら32GBあると安心。 Lunar Lake搭載機はオンパッケージメモリで高速。 |

| ストレージ (SSD) | 最低512GB推奨。 用途に応じて1TB以上も検討。 NVMe対応が標準。 |

| ディスプレイ | 解像度 (Full HD, WQHD, 4K)、リフレッシュレート (60Hz, 120Hz以上)、色域 (sRGB, DCI-P3)、タッチ対応などをチェック。 |

| バッテリー持続時間 | メーカー公称値だけでなく、レビュー記事なども参考に。 Vシリーズ/Uシリーズは特に期待大。 |

| その他 | キーボード打鍵感、ポート類の種類/数、Webカメラ画質、Wi-Fi規格 (Wi-Fi 6E/7)、デザイン、重量など。 |

| 予算 | Core Ultra搭載機は比較的新しいモデルが多く、中~高価格帯が中心。 |

おすすめCore Ultra搭載ノートPC 5選

Dell XPS 14/16 (Core Ultra Hシリーズ搭載モデル):

- 特徴: 洗練されたデザイン、高品質なディスプレイ、高いビルドクオリティ。クリエイターにも人気。

- スペック例: Core Ultra 7/9 (H), 16GB/32GB RAM, 512GB/1TB SSD, OLEDオプションあり。

- 価格帯: 25万円~

HP Spectre x360 14 (Core Ultra H/Vシリーズ搭載モデル):

- 特徴: 2-in-1コンバーチブル、美しいOLEDディスプレイ、プレミアムな質感。ビジネス・プライベート両用。Vシリーズ搭載ならCopilot+ PCにも。

- スペック例: Core Ultra 7 (H/V), 16GB/32GB RAM, 1TB SSD, タッチ対応。

- 価格帯: 23万円~

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 (Core Ultra Hシリーズ搭載モデル):

- 特徴: 薄型軽量ながら高性能、コストパフォーマンスに優れるモデルも。ビジネス・学生に人気。

- スペック例: Core Ultra 5/7 (H), 16GB RAM, 512GB/1TB SSD, 高リフレッシュレートディスプレイオプションあり。

- 価格帯: 18万円~

ASUS Zenbook 14 OLED (Core Ultra V/Hシリーズ搭載モデル):

- 特徴: 非常に軽量・薄型、鮮やかなOLEDディスプレイ。持ち運びやすさ重視なら有力候補。Vシリーズ搭載モデルはAI性能も高い。

- スペック例: Core Ultra 5/7 (H), Core Ultra 7 (V), 16GB/32GB RAM, 1TB SSD。

- 価格帯: 17万円~

Acer Swift Go 14 (Core Ultra Hシリーズ搭載モデル):

- 特徴: コストパフォーマンスが高く、日常使いから軽めのクリエイティブ作業までこなせるバランスの良いモデル。

- スペック例: Core Ultra 5/7 (H), 16GB RAM, 512GB/1TB SSD, WQXGA+ディスプレイオプションあり。

- 価格帯: 15万円~

デスクトップPC選びのポイント(ゲーミング、クリエイティブ、省スペース、自作向けなど)

Core Ultra (Sシリーズ) 搭載デスクトップPCを選ぶ、または自作する際のポイントは以下の通りです。

| 項目 | ポイント / 目安 |

|---|---|

| CPUモデル | オーバークロック前提の最高性能: Kモデル バランス重視: Non-Kモデル 省電力・小型PC: Tモデル |

| マザーボード | 新しいLGA1851ソケットとIntel 800シリーズチップセット (例: Z890, B860, H810など) が必要。 LGA1700とは互換性がないため注意。 |

| メモリ (RAM) | DDR5メモリに対応。 最低16GB、ゲームやクリエイティブ用途なら32GB以上推奨。 |

| グラフィックボード (GPU) | Core Ultraは高性能な内蔵GPUを持つが、本格的なゲーミングや3Dレンダリングには別途ディスクリートGPU (GeForce RTX, Radeon RXなど) の搭載を推奨。 |

| 電源ユニット (PSU) | CPUやGPU、その他のパーツ構成に見合った容量と品質のものを選ぶ。 |

| CPUクーラー | 特にKモデルを使用する場合は、冷却性能の高いクーラーが必要。 |

| ケース、ストレージなど | 用途や好みに合わせて選択。 |

おすすめCore Ultra搭載デスクトップPC 3選 (例)

Alienware Aurora R17 (Core Ultra Kモデル搭載構成あり):

- 特徴: ゲーミングPCの代表格。最新Core Ultraと高性能GPUを組み合わせた構成が可能。特徴的なデザインと高い冷却性能。

- スペック例: Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, GeForce RTX 4080/4090, 1TB/2TB NVMe SSD。

- 価格帯: 40万円~ (構成による)

HP OMEN 40L/45L Desktop (Core Ultra K/Non-Kモデル搭載構成あり):

- 特徴: 洗練されたデザインと高い拡張性を持つゲーミング・クリエイター向けPC。冷却システムにも工夫あり。

- スペック例: Core Ultra 7/9 (K/Non-K), 16GB/32GB DDR5 RAM, GeForce RTX 4070/4080, 1TB NVMe SSD。

- 価格帯: 25万円~ (構成による)

BTOメーカー製PC (例: マウスコンピューター, ドスパラ, パソコン工房など):

- 特徴: Core Ultra Sシリーズ (K/Non-K/T) を搭載したモデルを比較的早くから展開。カスタマイズ性が高く、予算や用途に合わせて構成を選べる。

- スペック例: 各社、Core Ultra 5/7/9搭載モデルを多様な構成で提供。

- 価格帯: 15万円~ (構成による)

Intel Core Ultraに関するよくある質問 (Q&A)

新しい技術や製品には、様々な疑問がつきものです。Intel Core Ultraに関しても、「今すぐ買うべき?」「AI機能って本当に役立つの?」「ゲームはできる?」といった質問がよく聞かれます。

ここでは、Core Ultraについてユーザーから寄せられることの多い質問とその回答をQ&A形式でまとめました。購入前の不安や疑問を解消しましょう。

Q. Core Ultra搭載PCは今買うべき?待つべき?

A. 難しい質問ですが、今すぐ新しいPCが必要で、AI機能や高い電力効率に関心があるなら、Core Ultra搭載PCは非常に良い選択肢です。特にシリーズ2 (Arrow Lake/Lunar Lake) は性能・機能ともに大きく進化しています。

ただし、テクノロジーは常に進化するため、「待ち」も選択肢の一つです。例えば、NPU対応ソフトウェアがさらに充実するのを待つ、価格がこなれてくるのを待つ、といった考え方もあります。

ご自身のニーズ、予算、買い替えサイクルに合わせて判断するのがベストです。

Q. NPU非搭載のCPUと比べて体感できる差はある?どんな時に役立つ?

A. 現状では、NPUの効果を明確に体感できる場面はまだ限定的かもしれません。しかし、以下のような場面では差を感じられる可能性があります。

-

Windows Studio Effects:

Web会議で背景ぼかしやノイズ除去などを多用する場合、CPU/GPU負荷が下がり、PC全体の動作が軽快になったり、バッテリー持ちが良くなったりします。

-

一部のAI対応アプリ:

NPUに最適化された画像編集ソフトのAI機能などが高速化される場合があります。

-

将来性:

今後、OSやアプリケーションのNPU対応が進むことで、様々な場面で恩恵を受けられる可能性が高まります。「AI PC」としての基盤を持つことは将来的なメリットと言えます。

NPUの効果は、対応ソフトウェアの普及次第な面が大きいですが、低消費電力でバックグラウンドAI処理を行えるという点は、今後のPC体験において重要になるでしょう。

Q. Core Ultra 9 / 7 / 5 で性能差はどれくらい?選び方は?

A. Core Ultra 9、7、5 は性能クラスを示しており、9が最も高く、7、5の順になります。具体的な性能差はモデルや用途によって異なりますが、一般的に以下のような傾向があります。

| 性能クラス | 性能レベル | 主な用途 / 推奨ユーザー | 特徴(価格含む) |

|---|---|---|---|

| Core Ultra 9 | 最高性能 | ヘビーゲーマー、プロクリエイター、最高のパフォーマンスを求めるユーザー | コア数/キャッシュ多、高クロック、最も高価 |

| Core Ultra 7 | 高性能 | ゲーマー、クリエイター、マルチタスクを快適に行いたいユーザー | 多くのユーザーに十分、性能と価格のバランスが良い |

| Core Ultra 5 | 優れた性能 | 一般ユーザー、学生、オフィスワーカー、軽作業中心のユーザー | 日常用途に十分、コストパフォーマンス重視 |

選び方としては、予算と主な用途に合わせて選ぶのが基本です。

Web閲覧や書類作成が中心ならCore Ultra 5でも十分な場合が多いでしょう。ゲームや動画編集もするならCore Ultra 7以上、最高のパフォーマンスを求めるならCore Ultra 9を検討します。

Q. Core Ultraの内蔵GPUだけでゲームはできる?グラボは必要?

A. Core Ultraに内蔵されているIntel Arc Graphicsは、従来の内蔵GPUより大幅に高性能です。これにより、プレイできるゲームの幅は確実に広がりました。

| 負荷レベル | ゲーム例 (ジャンル) | Intel Arc Graphics (内蔵GPU) でのプレイ目安 |

|---|---|---|

| 軽負荷 | VALORANT, LoL, CS2 (eスポーツ), Minecraft, 原神 (カジュアル) | 設定次第で快適にプレイ可能 |

| 中負荷 | 少し前のAAAタイトル (アクション, RPGなど) | 中~低設定であれば、多くのタイトルがプレイ可能なレベル |

| 高負荷 | 最新AAAタイトル (要求スペックが高いゲーム) | 高画質・高フレームレート設定でのプレイは難しい可能性 (ディスクリートGPU推奨) |

結論として、軽いゲームや少し前のゲームをカジュアルに楽しむ程度であれば、Core Ultraの内蔵GPUでも対応できる可能性が高いと考えられます。

しかし、最新のゲームを高画質・高フレームレートでプレイしたい場合や、本格的なゲーミング体験を求める場合は、依然として高性能なディスクリートGPU(グラフィックボード)の搭載が推奨されます。

まとめ:AI時代のスタンダードへ進化するIntel Core Ultra

この記事では、Intelの最新CPU「Core Ultra」について、その特徴からラインナップ、性能比較、おすすめ製品まで幅広く解説してきました。AI機能 (NPU) の統合やグラフィック性能の向上、効率的なアーキテクチャにより、Core UltraはノートPC、デスクトップPC双方の体験を大きく進化させる可能性を秘めています。

Intel Core Ultraの重要なポイント:

- 新しいブランド: Core iから刷新され、AI時代を見据えた進化を示す。

- NPU搭載: 低消費電力でAI処理を実行し、バッテリー持ち向上やAI機能の快適化に貢献。特にLunar Lake (シリーズ2 V) は高いAI性能を持つ。

- Arc Graphics: 内蔵GPU性能が大幅に向上し、軽めのゲームやクリエイティブ作業がより快適に。

- 最新アーキテクチャ: チップレット構造 (Foveros) やPコア/Eコア/LP Eコア(シリーズ1)の組み合わせで高性能と高効率を両立。

- 豊富なラインナップ: モバイル向け (V/H/U/HX) からデスクトップ向け (S) まで、用途に応じた選択肢を提供。

Core Ultraは、AI機能を活用したいユーザー、高性能とバッテリー持ちを両立したいノートPCユーザー、内蔵GPUでもある程度の性能を求めるユーザーなどにとって、非常に魅力的な選択肢となります。

特に、Copilot+ PCの登場により、NPUを搭載したCore Ultra (特にLunar Lake) の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

インテルはこのCore Ultraを皮切りに、さらなるAI機能の強化や性能向上を進めていくと考えられます。CPU市場の競争は今後も激化が予想されますが、Core Ultraがその中心的な役割を担っていくことは間違いなさそうです。

この記事が、あなたのPC選びやCore Ultraへの理解の一助となれば幸いです。